「絵本は子どもにとって良いからたくさん読みましょう」と言われているものの、我が子がちっとも絵本に興味を示さないと悩んでいる親も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、今興味がなくても10歳の時点で本に興味を持てばいいので焦る必要はありません。

実は子どもにとって本を読むという動作は複雑で難しい作業です。

幼少期の子どもが絵本を読むという動作一つをとっても、

- お話が聞ける

- ひらがなに興味を持つ

- 集中できる

- 読解できる

上記のように、さまざまなことができるようになって、初めて出来る動作です。

そのため、今現在お子さんが、

- 絵本を読んでも口に入れてしまう

- 歩き回って落ち着いてお話を聞いてくれない

- 本に興味がない

このようなことで悩んでいても、10歳の時点で本が一人で読めるようになっていれば問題ありません。

それでも、本が好きになって欲しいと願う親も多いでしょう。

私のこれまでの経験をざっくりと分析すると、「子どもが本に興味がなくて困っています」と相談される親は、子どもが1歳前後、4歳から5歳前後、小学3年生ぐらいの方が多いです。

10歳までに親が子どもにできることを年齢別にまとめてお伝えします。

お知らせ①:すくベビ公式YOUTUBEチャンネルを開設しました。

チャンネル登録よろしくお願いします。

お知らせ②:LINE登録であなたの育児が変わる有料級特典を無料でプレゼント!🎁

本題に入る前にすくべび公式LINEに登録すると、子どもの才能の伸ばし方、健全な発達の促し方、子育てがより楽しくなる情報や特典を無料でもらえます。

気軽に登録してくださいね。

→登録はこちらから。

いくみん先生

自身の留学経験をもとに英語教室・学習塾を立ち上げる。結婚・出産を経てバリバリ働きながらの自身の育児に悩む。

常にイライラし子どもに八つ当たりをする毎日から変わろうと子どものことを学び始めたところ育児が楽しく、そして楽になった。

その経験をもとに幼児教室を立ち上げ、これまで約50年、5万にを超える親子を指導。現在これまでのノウハウを体系化し、すくベビ主催パパとママのための子育てスクールをオンラインて提供中。

著者に『子育てに成功するお母さん、失敗するお母さん』(文芸社)などがある。

(noe:【すくベビ主催】子育てスクール生実績)

①赤ちゃんから1歳6ヶ月まで

1歳の時期は、子どもが本能的に体を動かしたい時期と重なります。

生まれて間もない時期は、赤ちゃんは動けないので大人しく本を聞いてくれますが、成長してくると、

- 本を口に入れる

- お話を読んでもハイハイをしたり歩き回る

このような姿を見ると、「我が子は絵本に興味がないのかしら」と悩む親も多いのですが、気にせずどんどん絵本を読みましょう。

例え歩き回っていても、耳からお話を聞けていれば大丈夫です。

詳しくはこちらの記事を参照してください。

②2歳から5歳の時期の間

この時期にも「絵本に興味がない」と多くの相談をいただきます。

この時期のポイントは、

- 本以上に楽しくて刺激のあるものを既に与えている

- 読書の記録をつける

この2つがポイントです。

1つずつ説明しますね。

①本以上に楽しくて刺激のあるものを既に与えている

既にゲーム、スマートフォンのアプリ、タブレットなどを与えて、本よりも刺激があるものを与えると、本に興味を示さなくなります。

すでに電子機器をたくさん使っている場合は、1日の視聴時間を制限しましょう。

テレビ、ゲーム、タブレット、スマートフォンを含め、1日最大2時間程度が一つの目安となります。

最大4時間までは触れても大丈夫ですが、言語の発達の遅れがあると、研究結果でも出ています。

また、必要以上に電子機器に触れると、想像力が育たなかったり、落ち着いて物事を考えない子どもにもなりやすいので、電子機器とは上手に付き合いましょう。

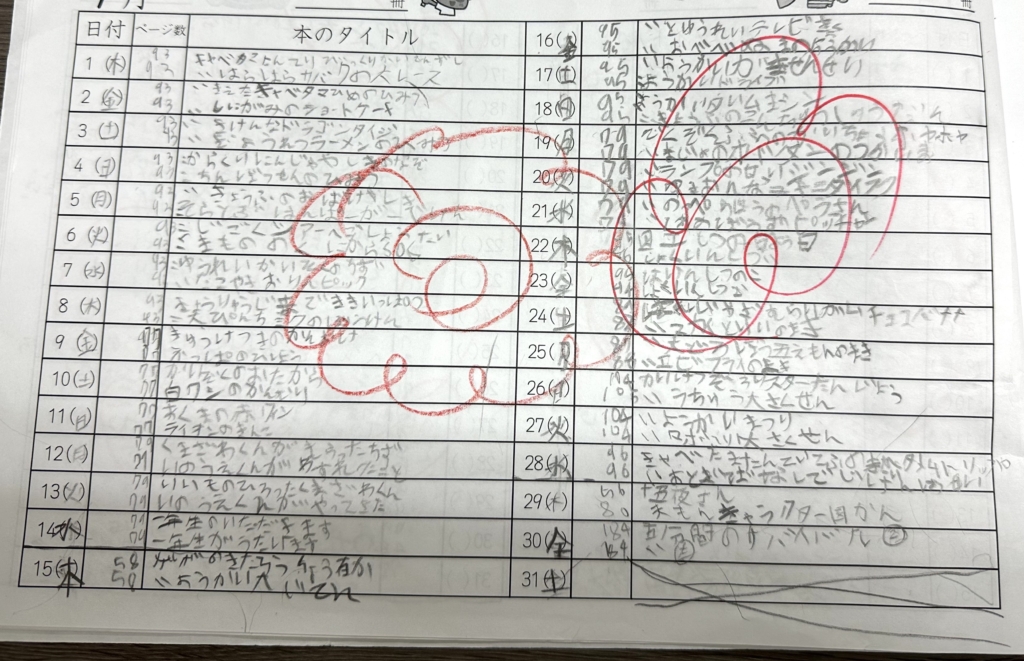

②読書の記録をつける

読書の記録をつけることも、習慣づけにはおすすめです。

画像のように、お母さんが、

- 日付

- 本のタイトル

- 何ページ読んだか

このように一緒に記録していくと、子どもの読書のモチベーションが高まります。

もし記録していくことが大変というお母さんは、読んだ絵本を積み上げていくのもおすすめの方法です。

そして、「◯◯君、◯◯ちゃんの身長が伸びるのが早いのか、本が先に追い越すのか、どっちが早いかな」と子どもに聞いてみましょう。

子どもは自分の手や足の長さ身長が一つの価値観の基準となるので、興味を持ってくれる可能性が高いです。

このように、一緒に達成できる共通の目標があると、子どもは取り組んでくれることが多くなります。

またシール手帳を使い、絵本を読んだら1枚シールをあげる方法もおすすめです。

③6歳以降から小学3年生まで

少しずつ親から自立し始め、自分の世界を作り上げていく時期に突入します。

親子だけではなく、友達の意見も尊重し始めます。

もし子どもがすでに読書に興味がないのであれば、時間の暇つぶしに、より楽しくて刺激のあるものを求めているだけかもしれません。

この時期は、

- 漫画のデビューと量を調整する

- 電子機器との付き合いを上手にする

ことが大事です。

1つずつ説明しますね。

①漫画のデビューと量を調整する

読書が大好きなご家庭の多くの共通点は、

- 漫画デビューは絵本読みや読書が定着してから

- 漫画の量を調整している

ことです。

絵本の読み聞かせの習慣が既にあったり、文字に対して興味を持っている時期が終わったら、少しずつ解禁していく方が多いです。

また、漫画に関しては、

- 学習漫画

- 歴史漫画

- 漫画やアニメの小説版を読む

これらはとても良い教材ですので、積極的に採用しましょう。

漫画は必ずしも悪いものではありません。

私たちも高校生を指導するときは、子どもたちに古典など学習漫画を積極的に勧めますし、中には難しい本を優しく図解する漫画もあります。

与えるタイミング、バランスが大事です。

親子で話をし、どこまでが良くて、どこからがいけないのか一緒に決めましょう。

②電子機器との付き合いを上手にする

電子機器やゲームにも本格的にデビューするご家庭も多い年齢です。

まずは、親子できちんとルールを決めて、視聴時間、プレイ時間の量を調整しましょう。

ただ漠然と電子機器やゲーム機を渡すのではなく、平日はその日のやることリストを作り、終わったら指定した時間だけ遊べるなど必ず親子で話し合いましょう。

④大事なことは本がある環境を親が用意すること

どんなに親が一方的に頑張っても、本に興味がわかない子が一定数必ずいます。

例え興味がなくても大事なことは、本に簡単にアクセスできる環境にあるかです。

絵本の読み聞かせは、親子の絆を深めたり、語彙を習得したりと大きな効果があるので、ぜひ続けたい習慣の一つです。

習慣化するには親が環境を用意し、優しく見守りましょう。

読書の環境を用意するには次の8点が重要です。

- 親が子どもの前で本を読む

- 図書館に行ったり本屋に通う

- 自分で読みたい本を選ばせどんな本でも否定しない

- 絵本の表紙が見える、本棚を設置する

- 自分で本の管理をさせる

- 本を読むときは、テレビの音や携帯の音がならないようにする

- 子どもが読書している最中は話しかけない

- 子どもの発達をバランス良く促す

1つずつ説明しますね。

①親が子どもの前で本を読む

子どもに大人も本を読む姿を見せましょう。

子どもには「本を読みなさい」と言っても、親がその横でスマートフォンを見ていたら子どもも同調してくれません。

もし親が本を読むことが苦手であれば、一緒のテーブルに座り、親は家計簿をつけたり読書以外のことでもいいので、一緒に何かする時間を設けます。

子どもと一緒に何か作業する時間を過ごしましょう。

②図書館に行ったり本屋に通う

電子書籍の普及に伴い、本の読み放題サービスや、簡単に本を買えるようになりました。

しかし、子どもに読書を好きになって欲しいのであれば、図書館に行ったり、本屋に通いましょう。

本屋でそのとき出会った本、本の匂い、本を持った時の感触、本の重さなど、これらの五感を通じて本を感じることは、本に興味を持つ大きなきっかけになります。

③自分で読みたい本を選ばせ、どんな本でも否定しない

もし子どもが、図書館や本屋で「この本を読みたい」と、本に出会ったら、たとえどんな本でも否定せず借りたり、購入しましょう。

本を直感で選ぶということは、興味があるということです。

親が一言「そんな本より、こっちの方が良いよ」といえば、一瞬で子どもの好奇心や興味にふたをすることになります。

一度否定すると、子どものやりたい、読みたいという意志を再現することは不可能です。

否定や、他のものを提案せず、「その本、面白いといいね」と言い、本との出会いを楽しみましょう。

④絵本の表紙が見える本棚を設置する

0歳から6歳までは絵本を読むことが中心となるので、絵本の表紙が見える本棚がおすすめです。

絵本の表紙が見えると、子ども達は想像力を働かせて絵本を読みたくなります。

可能であれば、本棚は目にしやすい場所に設置しましょう。

⑤自分で本の管理をさせる

子どもが自分で本を管理することは、絵本に興味を持つきっかけになります。

親が片付けず、子どもに管理させましょう。

⑥本をよむときは、テレビの音や携帯の音がならないようにする

本を読むときは、近くで音がなるものを遠ざけます。

一度集中力が発揮されると、読書のスピードはどんどん加速されますが、テレビの音や携帯の着信音で我に帰ると、また再度集中する必要があります。

環境を整えましょう。

⑦子どもが読書している最中は話しかけない

子どもが読書に集中しているときは、親は声をかけるのをやめましょう。

よくやってしまうのが、「どう、その本面白い」と質問をしてしまうのですが、⑤と同じように、一度集中力が削がれると、集中力を戻すことが大変です。

食事やお出かけなど、あらかじめ予定がわかっているときは、「◯時になったら声をかけるね」と最初に一言かけましょう。

⑧子どもの発達をバランス良く促す

大人からすると、本を読むことは簡単な動作に見えるかもしれません。

しかし、子どもにとって本を読むということは、大人が思っている以上に難しい動作です。

例えば、

- 目を上手に動かすことができる

- 本をめくることができる

- 集中する

- ひらがなを読む

- お話を聞く

- 集中する

このように体を使います。

睡眠や、食事、運動、そして子どもの才能を伸ばす学びなど、総合的に整えてあげることが大事です。

また集中できない場合は、砂糖などの取りすぎの可能性があります。

一度見直してみましょう。

詳しくはこちら。

まとめ

子どもが本を読まないと言っても、そこには年齢や発達段階に応じてさまざまな理由があります。

本来子どもたちは、自分で文字を読んだり、想像することが大好きです。

子どもの様子をみて環境を整えてあげましょう。